В соборе Белорусских Святых сонм прекрасных душ, угодивших Богу. О всех не расскажешь. Закончу эту тему одной из моих самых любимых святых, которую часто ставят в один ряд со святой Матроной Московской и Ксенией Петербуржской (и день памяти её тоже 6 февраля), почти нашей современницей, святой Блаженной Валентиной Минской.

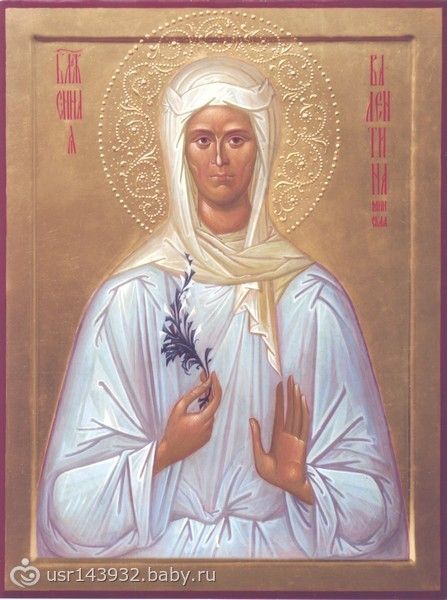

Блаженная Валентина Минская

Валентина Феодоровна Сулковская (1888 † 1966).

память 24 января / 6 февраля

Тропарь, глас 1

От младенства восприявши веру Христову в сердце твое, яко мудрая дева пронесла еси чрез все житие плоды ея, темже и Христос дарова ти силу, целити недуги немощствующих и колеблющихся. Мы же прославляюще тя, блаженная мати Валентино, вопием: слава Давшему тебе крепость, слава Прославльшему тя, слава Спасающему всех призывающих тя.

Величание

Величаем тя, святая блаженная мати наша Валентина, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

В 1888 году 7 апреля по старому стилю Господь даровал жизнь новорожденной девочке, получившей во Святом Крещении имя Валентины. Она увидела Свет Божий в семье священника Феодора Иосифовича Чернявского, служившего в это время настоятелем Свято-Николаевской приходской церкви в деревне Станьково Минского уезда и проживавшего в соседней деревне Коски, где находились его усадьба и земельный надел. Там же в Косках действовала приписная церковь в честь Святой Праведной Анны, располагавшаяся поблизости от дома священника. В этом доме Валентина провела свое детство и юность.

Его супруга Софья Петровна Чернявская разделяла все жизненные труды своего мужа. Это была волевая, строгая женщина, благочестиво воспитавшая не только Валентину, но и еще трех дочерей: старшую Анну 1882 года рождения, Ксению 1886 года рождения и младшую Ольгу 1892 года рождения. Все они выросли в дружной семье, с любовью относясь к родителям и в том же духе общаясь между собой. Детство сестер прошло в живописной сельской местности, через которую и сегодня протекает река Уса.

Незадолго до первой мировой войны Валентина Чернявская вышла замуж, став избранницей Феодора Васильевича Сулковского. Как и его невеста, Феодор Васильевич происходил из духовного сословия и служил в Минском уездном правлении в звании коллежского советника.

Мирная жизнь молодоженов продолжалась недолго, вскоре грянула война, и Феодор Сулковский принял в ней участие в качестве чиновника военного ведомства, занимаясь решением вопросов, связанных с тыловым обеспечением действующих армий Западного фронта.

Жизнь в условиях войны была непростой: гибли люди, многие подавались в беженцы, выезжая во внутренние губернии России; продукты питания стремительно дорожали. Чтобы как-то свести концы с концами, Валентина окончила в феврале 1917 года в Минске трехмесячные курсы по переписи бумаг и обучилась работе на печатных машинках. В августе 1917 года она выехала в Оршу, — вероятно, к мужу, где и проживала вплоть до отступления немецких войск из Белоруссии, которое началось в конце 1918 года. Затем вместе с мужем она вернулась на свою малую родину.

Ее отец к этому времени уже не являлся настоятелем церкви в Станьково, так как сильно болел. Изредка он совершал богослужения в маленьком приписном Свято-Аннинском храме в Косках. В возрасте шестидесяти девяти лет 27 декабря 1919 года протоиерей Феодор Чернявский мирно отошел ко Господу и был погребен поблизости от причтового дома на церковном погосте.

Не имея возможности продолжать исполнение своих прежних обязанностей, Феодор Сулковский занялся личным подсобным хозяйством, завел скот, стал пахать землю и сеять хлеб. В 1920-е годы в условиях новой экономической политики это давало семье скромную возможность обеспечить свое существование. Валентина помогала своему мужу вести хозяйство.

Казалось, что жизнь постепенно входит в свое нормальное, естественное течение, и труженики земли смогут со временем добиться благополучия… Но эти надежды рассеялись с началом коллективизации. В 1930 году в Косках был создан колхоз под названием «Пробуждение», в него в ноябре вынуждены были записаться Сулковские. По деревням пошли так называемые «красные обозы», изымавшие у крестьян собранный их трудами урожай. Людей неугодных и несогласных с творившимся беззаконием стали арестовывать.

В 1931 году эта участь постигла и Феодора Васильевича. Лишив свободы, его сослали в лагерь, который находился недалеко от станции Потьма Московско-Казанской железной дороги (так называемый «Темлаг»). В нем он пробыл до апреля 1933 года, после чего получил разрешение выехать на вольное поселение в Астрахань. Там Феодора Сулковского вновь арестовали и выслали на Дальний Восток.

В начале 1930-х годов пострадали также и другие родственники Валентины: муж старшей сестры Анны священник Василий Степура был арестован в 1933 году и выслан в Казахстан сроком на три года. Муж сестры Ксении, священник Сергий Родаковский в том же 1933 году постановлением Особой тройки НКВД БССР был приговорен к расстрелу. В 1999 году иерей Сергий Родаковский был прославлен со святыми в лике новомучеников и исповедников Минской епархии в чине священномученика.

Оставшись без мужа, Валентина по-прежнему проживала в Косках, ухаживая за престарелой матерью. Можно только догадываться о том, что она пережила в эти годы… Тогда болезнь, связанная с воспалением почек, уже начала подкашивать ее здоровье, и Валентина была вынуждена подолгу лежать в немощи.

Господь не оставил ее в беде, послав добрых людей, которые стали помогать Валентине и ее родительнице. Большую заботу проявил о них племянник Феодора Васильевича Александр Александрович Сулковский, который поначалу проживал в качестве ссыльного в городе Златоусте Уральской области, а с конца 1934 года работал на одном из заводов Нижнего Тагила.

Ежемесячно он вместе со своей супругой, имя которой, к сожалению, неизвестно, высылал в Коски почтовым переводом по 100 рублей. До конца земной жизни матушка Валентина хранила отрывные талоны этих переводов как наглядное воспоминание о той безвозмездной помощи, которую оказали ей и ее родительнице эти люди. Помогали также и сестры. Посильные денежные переводы присылала овдовевшая Анна Феодоровна Степура. Младшая сестра Ольга замуж не вышла, жила в Минске, работала заведующей двухклассной школой и старалась помогать Валентине, делясь, порою, последним.

В начале 1937 года умерла Софья Петровна Чернявская, и Валентина осиротела. По ее просьбе в Коски приехала Ольга и упросила соседей Антона и Евфросинью Лойко взять на себя труд по уходу за болящей Валентиной.

В июле 1937 года власти арестовали в Минске последнюю группу православного духовенства епархии, объединявшуюся вокруг епископа Филарета (Раменского), который совершал богослужения в церкви святой равноапостольной Марии Магдалины. В числе арестованных, наряду с протоиереями Стефаном Кульчицким и Антонием Киркевичем, иереями Михаилом Рубановичем и Сергием Садовским, оказался и диакон Владимир Лобач. Все они были расстреляны 1 ноября 1937 года…

Потеря мужа, смерть матери, гибель последних священнослужителей Минской епархии были пережиты Валентиной Феодоровной. Но эти трагические испытания стали горнилом, в котором укреплялся ее дух и решимость принять на себя подвиг блаженного служения Господу. Страдания не сломили ее, не ввергли в отчаяние, ибо вера в Бога вдохновила ее продолжить жизнь на новом поприще свидетельства о том, как в немощи человеческой совершается сила Божия (см.: 2 Кор. 12: 9).

Блаженная Валентина стала олицетворением особой преемственности, которую доверил Господь Своей угоднице, пережившей Первую и Вторую Мировые войны, гражданскую смуту и послереволюционные репрессии, гонения, воздвигнутые на Церковь в 50-х – 60-х годах, удушливую тесноту 70-х… В ее жизни отразились судьбы людей разных поколений, сопричастных церковной истории Минской епархии в XX столетия и связанных воедино незримой духовной нитью.

В дальнейшем служение матушки Валентины протекало в период весьма неблагоприятный для церковной жизни, особое напряжение которого наступило в конце 1950-х – первой половине 1960-х годов. Тогда Святая Церковь претерпевала усиленное гонение со стороны безбожной власти. В условиях массовой антирелигиозной пропаганды, повсеместного закрытия и разрушения храмов советским гражданам внушалось, что через двадцать лет с Церковью будет покончено навсегда, а по телевидению «покажут последнего попа». Религиозная литература и проповедь была запрещена, и людям было очень сложно не потерять себя в омуте того дурмана, куда все глубже погружалась общественная жизнь.

Свой молитвенный подвиг матушка Валентина совершала ради утверждения в вере тех, кто являлся непосредственным свидетелем и участником сопротивления Церкви в ее мужественном противостоянии атеистическому государству. В этой молитвенной помощи состоял смысл служения блаженной Валентины Богу и людям в тяжкие времена.

Своим просветленным взором она видела мир с его духовной, чаще всего невидимой для внешнего взгляда стороны. Поэтому она духом прозревала жизнь посещавших ее людей; не спрашивая, кто зачем пришел, давала ответы на невысказанные вопросы. Обычно такого рода поучение облекалось в форму иносказаний, притч и было понятно только тому, на чей внутренний вопрос она отвечала. Матушка ясно видела прошедшее и будущее и, когда считала необходимым, возвещала это людям. Открывая сокровенное в душе посетителя, она утверждала в нем веру в Господа Иисуса Христа, обличала нераскаянных грешников, призывала их к покаянию и спасению. Матушка Валентина утешала скорбящих и своей молитвой помогала им, по милости Божьей возвращала здоровье больным.

Особенно важным в ее служении было то обстоятельство, что в неразрешимых на первый взгляд жизненных ситуациях она помогала людям, которые не просто искали чудес или телесного исцеления, но стремились найти истину, вступив на путь покаяния и воцерковления, сознавая свою духовную нищету перед Богом. Тем же, кто приходил к ней без упования на помощь Творца и воспринимал ее как чародейку-целительницу, она никогда и ни в чем не помогала. Таким образом, соприкасаясь с чужим горем, матушка Валентина старалась привить человеку духовный навык упования на милость Господа, на помощь Его Пречистой Матери и предстательство святых угодников Божиих.

Глубокой, искренней любви и благоговения к матушке Валентине исполнены воспоминания ее земляков и односельчан, до сих пор с благодарностью Богу рассказывающих о тех многочисленных случаях чудной помощи со стороны матушки, свидетелями и участниками которых они были в разное время. В этих свидетельствах образ блаженной зримо предстает перед нами во всей своей духовной красоте.

Она запомнилась своим современникам, людям, проживавшим по соседству с нею, как человек необыкновенной доброты и сострадания, постоянно пребывавший в молитве. Очень важно, что все, кто пережил в своей жизни благодатную помощь, оказанную им матушкой, были когда-то детьми, но даже спустя десятилетия, благоговейно, как величайшую святыню, сохранили память о ней, — осветившей их земную жизнь своими молитвами перед Господом.

Редко о человеке, почившем сорок лет назад († 1966), вспоминают с такой любовью и признательностью за его бескорыстное, самоотверженное служение Богу и людям, как о матушке Валентине, которую еще при жизни односельчане называли святой.

В конце XX века по причине известных перемен, происшедших в жизни общества, многие стали посещать храмы Божьи, познали Господа. У каждого человека свой неповторимый путь Богопознания, столь же особенный, как и каждый человек. Веянием Духа Святого Господь касается души человеческой скрытым для посторонних образом глаз образом. И только тот, кто сам пережил опыт соприкосновения с промыслительным и бесконечно любвеобильным попечением Творца о нас, — кто сердцем ощутил благодать и помощь Небесного Отца, — тот способен осознать всем своим существом, что Господь всегда близок к человеку.

Блаженная Валентина и сегодня, после упокоения в обителях небесных, помогает людям яснее понять это. Подтверждение мы находим в свидетельствах о ее молитвенном предстательстве о нас перед Богом, — в свидетельствах, которые принадлежат нашим современникам, сподобившимся через молитвенное обращение к матушке Валентине открыть для себя Господа Животворящего и укрепиться в вере.

Сами по себе чудеса не являются главным признаком духовной жизни христианина, потому что верующая душа ищет вовсе не то, что способно ее удивить. Она стремится к Богу и ищет пути к Нему. «Тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах», — говорил Господь наш Иисус Христос. (Лк. 10: 21). Именно в свете этих слов Спасителя следует воспринимать и те свидетельства о матушке Валентине, которые сегодня открываются многим нашим современникам.

ничего не знала об этой Святой

Святая блаженная мати Валентина, моли Бога о нас!

Аминь!

Да, их часто сравнивают. Даже в акафисте этой святой такое сравнение упоминается.

Аминь!

А я и не знала ничего про блаженную Валентину! Спасибо!

Там совсем недалеко от Минска в Станьково, как на Дзержинск ехать, место паломничества на её могилке