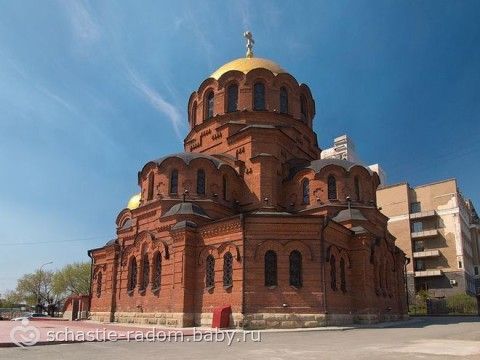

Собор, воздвигнутый в честь оберегателя и защитника земли Русской, святого благоверного князя Александра Невского, находится на главной улице города Новосибирска, — Красном проспекте (ранее Николаевский). Это первый каменный храм города и одно из первых каменных зданий Новосибирска, прежде Новониколаевска.

Город Новосибирск, вначале поселок Новониколаевский, возник как поселок строителей Транссибирской железной дороги. Создание Великого сибирского железнодорожного пути явилось крупнейшей государственной акцией на рубеже столетий, событием мирового значения, стоящее в одном ряду с такими крупными стройками человечества, как трансконтинентальные магистрали Северной Америки, Суэцкий и Панамский судоходные каналы.

Весной 1891 года изыскательская партия во главе с Н. Г. Гариным-Михайловским приступила к работе по выбору места для сооружения моста через реку Обь и в зависимости от этого направления трассы будущей железной дороги. При изучении нескольких вариантов изыскатели выбрали самый выгодный — строить железнодорожный мост возле села Кривощеково. Изначально предполагалось сделать мостовый переход возле старинного города Колывань, но в этом месте разлив реки оказался большим. Гарин-Михайловский в своей записке писал: «На 160-верстовом протяжении это единственное место, где оба берега в ложе скалистые. И это самое узкое место разлива: у Колывани разлив реки 12 верст, а здесь 400 сажен».

Во время строительства Транссибирской железнодорожной магистрали для духовного окормления строителей железной дороги и мостов через сибирские реки по строящейся магистрали курсировал Вагон-Церковь. Вблизи от железнодорожной станции, ставшей градообразующей основой будущего Новониколаевска, была воздвигнута деревянная церковь во имя святого пророка Даниила.

10 октября 1895 года жители посёлка решили просить епископа Томского и Барнаульского Макария (Невского; †1926) благословения на строительство церкви во имя святого благоверного князя Александра Невского. Был образован комитет во главе с начальником строительства Среднесибирского участка железной дороги инженером Н. Г. Межениновым. Комитет организовал сбор пожертвований на сооружение храма, выбрал для него площадку на возвышенном участке у железнодорожного моста, в начале лесной просеки — главной магистрали будущего города. Место для постройки выбрали с тем расчетом, чтобы храм был хорошо виден из проезжающих поездов и с подплывающих к пристани пароходов.

Строился собор по проекту архитектора К. К. Лыгина. Попечителем стройки комитет назначил инженера В. А. Линка.

Временно, до постройки каменного храма, было разрешено выстроить деревянный молитвенный дом. В течение месяца он был построен на средства жителей и 24 ноября 1895 года открыт. В декабре 1895 года молитвенный дом освятил священник Константин Львов. Первым священником в поселке стал Василий Алексеевич Посельский. Из его послужного списка видно, что он «по прошению прихожан был переведен на настоящее место в качестве сверхштатного для заведования новооткрываемым приходом при строящейся Новониколаевской церкви».

Указом Томской Духовной консистории от 22 декабря 1895 года № 8947 временно устроенный молитвенный дом в Новониколаевском поселке был освобожден от установленных отчислений на содержание духовных учебных заведений. Весь доход от этих сборов должен был поступать в комитет по постройке храма. После окончания строительства кирпичного храма молитвенный дом был разобран и перенесен на новый участок по улице Будаговской (ныне — Большевистская).

В поселке указом Священного Синода от 10 февраля 1896 года № 780 был открыт самостоятельный приход с причтом из священника и псаломщика. Последующим указом от 18 марта 1898 года № 2877 штат церкви увеличился еще на одного священника, диакона и псаломщика. Таким образом, причту по штату было положено: два священника, диакон и два псаломщика.

В мае 1896 года пришло известие об отводе бесплатно земли под церковь. Но начать строительство в 1896 году не удалось, вероятно, в связи с нехваткой средств.

Строительству этой церкви императорский двор придавал особое значение. Она строилась в память императору Александру III — основателю Великого сибирского пути. В 1890 году наследник российского престола великий князь Николай Александрович (будущий император Николай II) совершил путешествие на Дальний Восток, направляясь через Вену, Грецию и Египет в Индию, Китай и Японию. Летом 1991 года цесаревич Николай возвращался из Владивостока в Санкт-Петербург через Сибирь, в которой он обратил внимание на малочисленность церквей.

В 1894 году ставший императором Николай II учреждает Особый комитет по строительству церквей и учебных заведений вдоль Транссибирской магистрали. Создается фонд имени императора Александра III, который складывался из взносов благотворителей церкви. По линии Сибирской железной дороги было построено 27 церквей на средства этого фонда: в Новониколаевске, Омске, Каинске, Татарске, Тайге и других населенных пунктах.

В апреле 1896 года император Николай II жалует под строительство храма и домов причта участок земли в одну десятину (2 400 кв. саженей) земли, принадлежащей Кабинету Его Величества. На строительство храма он пожертвовал 5 000 рублей и на изготовление иконостаса 6 500 рублей. 7 декабря 1899 года государь пожертвовал священническое и диаконское облачения, сшитые из весьма ценной золотой парчи, которая служила покровом на гроб великого князя Георгия Александровича. Также он передал в дар храму иконы афонского письма: Иверская икона Божией Матери и икона св. вмч. Пантелеимона Целителя. В 1991 году эти иконы возвращены храму Новосибирским государственным краеведческим музеем.

15 мая 1897 года состоялся торжественный молебен по случаю закладки храма. Присутствовал губернатор г. Томска генералмайор Ассигкрит Ломачевский, начальник Среднесибирского участка Транссиба Николай Павлович Меженинов и инженер Владимир Александрович Линк, а также большое количество жителей. Стройку возглавил по приказу Министерства путей сообщения инженерпутеец Николай Михайлович Тихомиров.

К концу 1898 года кладка кирпичных стен церкви была закончена. В ней было три престола: главный придел во имя святого благоверного князя Александра Невского и два боковых — во имя Святителя Николая Чудотворца и во имя святого великомученика Георгия Победоносца. Роспись церкви выполнила томская иконописная мастерская И. А. Панкрышева. Собор, по свидетельствам современников, имел богатое оснащение. Ризницу украшали парчовые облачения для священнослужителей, а также образ Георгия Победоносца, пожалованный императрицей Марией Фёдоровной.

29 декабря 1899 года церковь была освящена епископом Томским и Барнаульским Макарием.

В «Путеводителе по Великой Сибирской дороге», изданном в 1901 году, приводится описание поселка Новониколаевска: «В центре поселения, раскинувшегося почти на 10 верст вдоль берегов реки Оби и ее притока реки Каменки, сооружен на суммы, пожертвованные Его Императорским Величеством и на жертвы и приношения частных лиц. Красивый каменный храм, долженствующий служить памятником Царю-миротворцу на Великом Сибирском пути…».

Храм каменный с тремя престолами: главный во имя Св. Благовернаго Князя Александра Невского и два боковых — во имя Св. Чудотворца Николая Мирликийскаго и святого великомученика Георгия Победоносца.

Главный придел освящен Вашим Преосвященством 29 декабря 1899 года, а последние два — по благословению Вашего Преосвященства в 1904 году (1 и 29 декабря). Причт состоит из трех священников и одного диакона и трех псаломщиков…». И далее: «…исполнивших христианский долг исповеди в текущем году было обоего пола 4 269 человек, в минувшем 1911 году — 4 220 человек».

Окончание строительства Александро-Невской церкви и освящение ее можно считать одним из самых больших успехов церковного строительства в Сибири. Церковь была самой большой и красивой из всех церквей, построенных из средств фонда Александра III, и размещалась на высоком берегу Оби. За постройку храма инженер Тихомиров был удостоен ордена Святой Анны. Исполненный в византийском стиле храм вознёсся своими куполами над двухэтажными купеческими домами и каменными торговыми рядами, идущими вверх по широкому Николаевскому проспекту.

Александро-Невский храм на долгие годы стал сосредоточением духовной жизни города. На территории прихода церкви размещались учебные заведения: реальное училище имени Дома Романовых, женская гимназия, учительская семинария, городское четырехклассное училище и 10 школ (одна из них церковно-приходская).

В феврале 1910 года храм во имя святого благоверного князя Александра Невского стал центром благочиния новониколаевских церквей. В городе Новониколаевске действовали на 1911 год следующие православные храмы: в Вокзальной части — Пророко-Данииловская церковь; в Центральной части — Александро-Невская церковь, Покровская церковь и Воскресенская церковь; в Закаменской части — Богородице-Казанская церковь. В военном городке в 1913 году была построена Преображенская церковь.

Увеличение жителей города вызвало необходимость постройки новых церквей. Поэтому в 1911 году местное общество возбудило ходатайство о строительстве в Вокзальной части города нового храма. 29 января 1912 года было освящено место строительства седьмого храма в городе на Турухановской площади. Строительство храма в честь Вознесения Господня закончилось в июне 1913 года (ныне — Вознесенский кафедральный собор г. Новосибирска).

В приходе АлександроНевского храма существовало две приписных церкви: в честь Воскресения Господня и в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 1913 году они были выделены в самостоятельные приходы, а Александро-Невский храм в 1915 году получил статус собора.

Собор во имя святого благоверного Александра Невского закрыли в 1938 году по распоряжению властей. Были сняты колокола, кресты, снесена колокольня. В 1930-х годах делались попытки взорвать его, но заряды разрушали только перегородки. Мощность зарядов увеличить не решились, так как по соседству находилось здание Запсибкрайисполкома, которое могло разрушиться.

За годы советского периода, после закрытия Александро-Невского храма, здание перестраивалось и разрушалось организациями, которые его занимали. В 1940-х гг. в соборе разместили сотрудников проектного института «Промстройпроект». В эти годы в интерьер было встроено перекрытие, лестничный марш, заменены оконные переплеты, частично нарушена кладка фасадов, полностью уничтожена роспись. В 1957 году решением горисполкома здание передали Западно-Сибирской студии кинохроники, которая выпускала известный киножурнал «Сибирь на экране», документальные и другие фильмы. За время эксплуатации студией помещение собора неоднократно подвергалось перепланировке: на огромных швеллерах были устроены дополнительные перекрытия, на этажах — комнаты, из окон второго яруса сделаны пожарные выходы. Из купола сделали комнату. Клиросная лестница вела в зал для просмотра киноматериалов. На первом этаже разместились администрация и киноархив.

В 1971 году при прокладке кабельной линии рабочие около Александро-Невского собора обнаружили склеп с останками строителя храма Н. М. Тихомирова.

Решением исполкома Новосибирского городского совета от 18 августа 1971 года останки выдающегося человека города были перенесены на Заельцовское кладбище. На могиле установлена надгробная плита «Н. М. Тихомиров — инженер-путеец (1857–1900)».

В 1985 году здание храма передали Новосибирской филармонии. Планировалось переоборудовать храм под концертный зал для камерного хора, и только после вмешательства общественности города строительные работы были остановлены.

В декабре 1988 года на проходившей научно-общественной конференции «Христианство в истории и культуре России» было принято решение добиться передачи храма в ведение Русской Православной Церкви.

В том же году в Москву отправилась группа православных христиан, в состав которой входил журналист Валерий Григорьевич Мельников. Они посетили приёмную Верховного Совета РСФСР и Министерство культуры РСФСР, что дало положительные результаты.

Распоряжением из Москвы, работы по реконструкции собора, проводимые незаконно Новосибирской филармонией были приостановлены.

8 февраля 1989 года в газете «Вечерний Новосибирск» была опубликована статья А. Плитченко «Дорога к храму», в которой поднимался вопрос о возвращении Александро-Невского собора Церкви. На протяжении длительного времени в средствах массовой информации она обсуждалась читателями.

9 июля 1989 года в Нарымском сквере инициативная группа организовала митинг, на котором было принято обращение к депутатам Новосибирского горсовета.

25 августа 1989 года Новосибирский облисполком решением № 473 передал здание собора в пользование Новосибирскому епархиальному управлению.

Здание собора к моменту возвращения находилось в ужасном состоянии. Иконы, церковная утварь и колокола изъяты. Была взорвана колокольня, изменена внутренняя планировка (было оборудовано три этажа внутренних помещений).

Настенные росписи и тябловый иконостас были полностью уничтожены. Также была уничтожена покрывавшая пол храма голландская кафельная плитка. Наружные стены храма находились в изношенном состоянии, так как долгое время не подвергались ремонту. Покрытие куполов пришло в негодность и во многих местах прогнило. Снаружи к зданию были пристроены различные хозяйственные и подсобные помещения.

Сразу после возвращения храма Русской Православной Церкви началось его восстановление. Специализированным научнореставрационным малым государственным предприятием «Новосибирскреставрация» была подготовлена научно-проектная документация, проведены комплексные исследования состояния здания собора (осмотр технического состояния, фотофиксация, методика и очередность проведения реставрационных работ, физико-химические исследования строительных материалов, физические испытания образцов кладочного раствора, испытания на прочность кирпича из интерьера, штукатурных и кладочных растворов, архитектурные обмеры), составлен эскизный проект реставрации. В состав рабочей группы входили: Н. И. Тюкова — архитектор, автор проекта; архитекторы — С. Н. Богомазова, Е. А. Слепчук, Е. П. Сапрыгина, Л. Д. Коробейникова; Д. В. Чечков — инженер-конструктор.

Научно-исследовательская лаборатория НИИЖТа (ныне — Сибирский государственный университет путей сообщения) сделала заключение о техническом состоянии купольного покрытия храма.

29–31 марта 1989 года научная группа Межобластной специальной научно-реставрационной производственной мастерской «Росреставрация» под руководством В. М. Сорокатого провела обследование интерьера на предмет поиска первоначальной настенной живописи и определения состояния её сохранности. Были сделаны зондажи в алтаре, жертвеннике и в основном объеме храма. Под несколькими слоями побелок и масляных покрасок реставраторы обнаружили первоначальные покраски масляными красками.

Из всех мест, доступных обследованию, живопись начала ХХ века имелась только в барабане, где были исполнены масляными красками стоящие в рост фигуры. Был обследован участок барабана вблизи северо-западного паруса и установлено, что остатки красочного слоя написанной здесь фигуры сплошь перекрыты масляной краской. В результате чего изображение осыпалось почти на 70 %, причём утрачены его наиболее важные части: сохранилась обводка нимба, внутри же утрата почти сплошная. В нижней части изображения был выбран участок с более прочным красочным слоем, где выполнен зондаж. Из-под масляной закраски раскрыта часть изображения одеяния бледно-голубого цвета с более тёмной голубой складкой.

Судя по ритму расстановки фигур, всего в барабане было написано 17 фигур. Одна из них, расположенная над алтарным пролётом, выделяется своей шириной. Можно предположить, что здесь был изображён крылатый архангел, остальные 16 фигур — пророки.

Над юго-западным парусом в местах, где можно было предполагать наличие живописи, были сделаны ещё два зондажа. Здесь живопись не была обнаружена имелась только однотонная масляная покраска. Из чего можно было предположить, что отставания живописи имелись уже давно, до того, как барабан был перекрашен и шелушащийся красочный слой был удалён перед исполнением малярных работ. В центральном куполе позднейшая закраска и осыпи имели такой же характер, как в барабане.

Зондажами в северо-западной и юго-западной частях основного объёма выявлено, что паруса закрашены масляной краской, карнизы и фризы покрашены охрой и масляной краской. Ниже парусов профильными тягами выделены ниши полукруглой формы. Здесь живописи нет, стена была окрашена охрой.

Над центральным окном в алтаре часть оконного проёма заложена досками и заштукатурена при позднейшей эксплуатации здания. Попытка найти здесь живопись была безрезультатна, в глубине ниши под окном — лишь сильно загрязнённая побелка. В других местах в алтаре и жертвеннике, на своде арки над проходом в храм обнаружены масляные покраски.

Судя по фотографии интерьера, сделанной ещё в тот период, когда храм был действующим, на парусах живопись в то время имелась. При обследовании состояния красочных слоёв было установлено, что живопись на парусах не закрашена, а уничтожена. Ниши в основаниях парусов были заполнены объёмными изображениями херувимов, и на период обследования сохранилась лишь часть скоб, к которым они крепились.

По результатам обследования были сделаны некоторые рекомендации по приведению интерьера в эксплуатационный вид. Согласно заключению, сделанному Межобластной СНРПМ «Росреставрация», прежнюю роспись реставрировать практически невозможно. Новые росписи стен и купола собора произвел художник П. А. Милованов.

В 1989 году были проведены первоочередные работы по разборке привнесенных прежней эксплуатацией конструктивных элементов. В начале 1990-х годов в соборе были начаты ремонтно-восстановительные работы, которые включали:

Реставрацию кирпичных фасадов; инъектирование трещин в арочных перемычках окон 1-го и 2-го ярусов; реставрацию кирпичной кладки стен; реставрацию кирпичных архитектурных деталей на всех ярусах стен; разборку металлических поздних пожарных лестниц; воссоздание первоначальных оригинальных заполнений проемов; ремонт и воссоздание покрытий; замену сгнивших и ремонт поврежденных конструкций стропильной системы.

Восстановление колокольни: разборку позднего покрытия основания из кровельного железа; кирпичную кладку стен с отметкой 6,72 до 11,68 м; кирпичную кладку купольного свода; устройство новой стропильной конструкции; покрытие кровли купола «в шашку» кровельной сталью; закладку деревянных балок в кирпичные стены для подвески макетов-колоколов.

Специальные работы: воссоздание утраченных металлических крестов (изготовление остова, подкрестных шаров, декоративных деталей).

Реставрацию интерьеров: реставрацию и воссоздание керамической плитки пола; реставрацию декора стен; ремонт штукатурки стен.

Реставраторы восстановили храм в полном соответствии с его первоначальным видом. За счет средств прихода были выполнены работы по обустройству иконостаса. В восстановлении собора оказали помощь жители города.

Продолжателем дела митрополита Гедеона стал Владыка Тихон (Емельянов), назначенный на Новосибирскую кафедру в августе 1990 года. 6 мая 1991 года Преосвященный Тихон освятил шесть колоколов возрожденной звонницы.

В 1995–2000 годах епархией управлял епископ Сергий (Соколов; †2000).

В эти годы началось строительство каменного крестильного храма, надкладезной часовни, подсобных помещений. Александро-Невский собор начал разрастаться в большой храмовый комплекс.