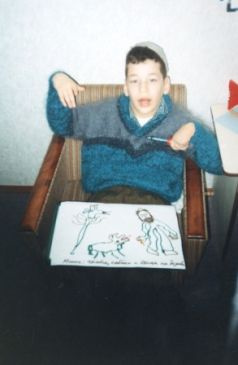

+ (фрагмент из новой книги «Рисует Миша Лукьянец»)

Принято считать, что дети с церебральным параличом рисовать не умеют. Слишком уж трудно им удерживать в пальцах фломастер или кисточку, выпрямлять руку, наносить пятно или линию на бумагу. Да и зачем это нужно, если рисунок все равно будет неровным, неловким, неинтересным?

В качестве отклика мы задумали серию творческих портретов детей с не самыми легкими формами ДЦП. Рассказывая о них, постараемся ответить на три вопроса: зачем рисовать? как рисовать? в чем ценность этих рисунков?

Для ответа на вопрос «зачем?» приведу небольшой отрывок из книги «Арт – всегда терапия».

… Первым моим учеником с ДЦП был тринадцатилетний Миша Лукьянец. Форма тяжелая: не ходит, практически не говорит, активная (левая) рука напряжена, движется рывками и стремится прильнуть к туловищу. В хаос непроизвольных движений вовлекаются и голова, и туловище, и все тело.

Глаза смышленые, любопытные и немного озорные. Спустя несколько минут после знакомства протянул руку, чтобы потрогать мою бороду (эта «реакция доверия» позволила мне ощутить первый эмоциональный контакт с мальчиком).

Я выбрал широкий сочный фломастер и попытался зажать его в Мишиных пальцах. Ответная реакция описана в начале книги: «рука прижалась к туловищу, кисть согнулась к предплечью, пальцы собрались в пучок и окаменели».

Это был второй, тактильный контакт. По разному поворачивая фломастер, прижимая его торцом к центру ладони, придерживая или отпуская руку, я добился того, что на листе бумаги появилось несколько путаных, произвольных линий.

-Смотри, сказал я, – у тебя получилась птичка. Вот клюв, и хвост, и даже крылышко видно. Давай добавим ей глазик!

Зажал Мишину руку в своей и направил кончик фломастера в нужное место.

-Ну вот, готово! Если закрасить ей живот желтым цветом, получится канарейка.

Первое волнение у мальчика прошло, и закрашивание (желтые линии далеко не всегда попадали в нужное место) далось ему намного легче.

-А вот здесь, – я ткнул пальцем в нижнюю часть листа, – получилась кошка. Как мы ее назовем?

И вдруг на мой риторический вопрос прозвучало вполне внятное:

-Ка-тя!

Так состоялся наш третий, вербальный контакт. Сначала я не поверил своим ушам, – но Мишина мама все объяснила. Оказывается, у них совсем недавно появилась кошка, и Миша души в ней не чает, и зовут ее – Катя.

Конечно же, «обнаруженная» мною в третьем месте рисунка девочка получила от Миши то же самое имя «Катя». Каждый раз, готовясь произнести эти четыре буквы, мальчик весь напрягался, руку притягивал к туловищу, закрывал и открывал глаза, искал нужное положение губ, – совершал огромный труд рождения слова. Возможно, именно в этот момент я проникся безмерным уважением к детям, сражающимся с церебральным параличом, и это уважение росло с каждым новым знакомством…

Надеюсь, приведенный отрывок наглядно продемонстрировал терапевтические возможности подобных занятий. Рисование оказалось мощным стимулом для выполнения сложных движений, овладение которыми столь важно при ДЦП. Оно побудило ребенка к поиску различных форм контакта с собеседником, включая труднейшую речевую деятельность. И самое, на мой взгляд, важное: занятие сделало актуальным личный жизненный опыт мальчика.

За несколько месяцев я научился чувствовать Мишину руку настолько хорошо, что зачастую только слегка ее придерживал, а в отдельные моменты и вовсе отпускал. В этот период мы, как правило, не задавались конкретным сюжетом, а, напротив, «вчитывали» его в абстрактные пятна и линии, возникавшие под рукой ребенка. Происходило это так:

-Гляди, как похоже на лицо получилось! Вот здесь, посередине, нос, по краям – длинные волосы. Хочешь глаза добавить?

Вместо ответа Миша протягивает руку к рисунку. Я зажимаю в его пальцы фломастер и отодвигаю бумагу подальше, чтобы рука полностью выпрямилась: так легче справляться с непроизвольными движениями. Теперь, придерживая сверху запястье, помогаю изобразить в нужном месте весьма условные глаза.

-Интересно, кто у нас получился, мужчина или женщина?

Миша взмахивает руками, напрягает губы, силится что-то произнести. Я пытаюсь помочь:

-Мужчина?

Не губами, но всем телом мальчик отвечает «нет».

-Тогда, значит, женщина?

Снова отрицательные жесты.

-Кто же тогда? Девочка? Мальчик?

После новой серии жестов Миша замирает, устремляет на меня настойчивый, выразительный взгляд и четко, по слогам произносит:

-Ма-ма!

И в самом деле, сходство с Мишиной мамой ощутимо, это подтверждают все присутствующие. Рисунок вызывает общее восхищение, и мы тут же прикалываем его на стену, на самое видное место.

Дальнейший прогресс наших занятий проявился в том, что Миша стал воплощать на бумаге собственный замысел. Сам рисунок оставался весьма хаотичным, но мальчик упорно настаивал на том, чтобы я прочитал его единственно возможным образом. Сделать это мне помогало хорошее знакомство с актуальными событиями в Мишиной жизни.

Продолжение