+ Начало

Как был счастлив юный художник, когда я «угадал» в рисунке котят, недавно родившихся у его кошки Кати! Обратите внимание на репродукцию: синим фломастером работал ребенок, черным – преподаватель.

Продолжая отвечать на вопрос «как?», приведу еще несколько примеров.

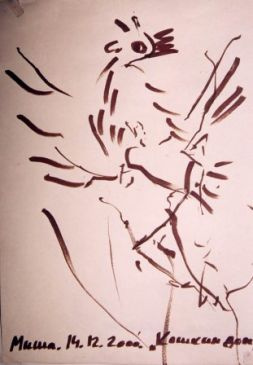

Изображение петуха появилось после коллективного просмотра мультфильма «Кошкин дом». Все участники нарисовали тех или иных персонажей фильма, а мне предстояло «разгадать» рисунки и завершить их. При этом детям с легкими формами ДЦП я просто подсказывал, как лучше нарисовать курицу, козла или кошку. С остальными же пришлось вступать в трудный диалог: выяснять их замысел, обсуждать каждое действие, придерживать и направлять руку при рисовании.

Главной моей целью оставалась не тренировка руки ребенка, но установление как можно более прочных связей между его зрительными впечатлениями, словесным их выражением и конечным изображением. Иными словами, я пытался сделать жизнь ребенка более целостной и цельной, не сводящейся к отдельным упражнениям и локальным, сугубо оздоровительным или функциональным задачам.

До сих пор я описывал работу фломастерами, хотя большинство наших занятий заполняла живопись. В качестве перехода от «линии» к «цвету» можно упомянуть флаконы с жидкой краской и подвижным шариковым наконечником. Они позволяли наносить широкую, сочную линию, причем размеры флакона облегчали его удерживание в ладони ребенка.

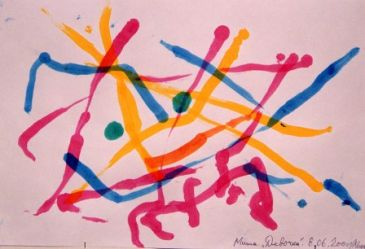

Приведенный рисунок выполнялся под музыку Моцарта. Такое упражнение помогало отвлечь детей от конкретики и «вовлечь» их руки в музыкальный ритм. Кроме того, они могли выбирать цвета, соответствующие возникающему настроению.

В своем рисунке Миша успешно справился и с той, и с другой задачей. Это был абстрактный «портрет музыки», одобренный всеми участниками занятия.

Всеми, кроме самого Миши: он обнаружил в рисунке «девочку» и не успокоился, пока мы не обозначили на ее лице зеленые «глазки».

Здесь самое время перейти к третьему вопросу.

Продолжение