Алалия – одна из форм общего недоразвития речи (ОНР), но эти понятия не следует отождествлять. Структура речевого дефекта (совокупность речевых и неречевых симптомов и характер их связей) при ОНР может быть различной. При алалии ведущими являются языковые нарушения, а неречевые проявления являются вторичными.

В качестве причин, приводящих к возникновению алалии, большинство исследователей указывают патологию протекания беременности, также ведущую роль отмечают в возникновении алалии природовых черепно-мозговых травм и асфиксии новорожденных.

Алалию принято подразделять на следующие виды:

‣моторная (нарушается область коры головного мозга, отвечающая за речевые движения);

‣сенсорная (нарушается область коры головного мозга, отвечающая за восприятие речи);

‣смешанная.

!!! Алалия без коррекционной логопедической работы прогрессирует!!!:

•После появления речи (слов и фраз) – речь развивается медленнее, без коррекционной работы отставание от сверстников увеличивается с каждым годом.

•Речь при алалии обладает искаженным патологическим сценарием развития. Ошибки в речи самостоятельно не исправляются, не изживаются, а множатся.

•Если в 2-3 года ребенок с алалией имеет первично сохранный интеллект (они умненькие, забавные, сообразительные), то к 4-5 годам, из-за отставания в речевом развитии, становится заметно отставание в интеллектуальном развитии (У детей с сенсорной алалией это заметно раньше). А к первому классу школы психиатры им обоснованно пишут «вторичное снижение интеллекта» и могут рекомендовать специализированное учебное заведение вместо обычной школы.

•До 2 лет большинство детей с алалией не имеют психологических проблем, позже психиатры им ставят Задержку Психического Развития, которая прогрессирует и приводит к отклонениям в психике (замкнутость или, наоборот, агрессия).

КОРРЕКЦИЯ АЛАЛИИ

Итак, по существу вопроса, коррекция столь сложного диагноза обязательно носит комплексный характер и одному логопеду, пусть даже и дефектологу здесь не справиться. Прежде всего необходимо медикаментозное лечение специалистов: невропатолога, психоневролога или психотерапевта. Пугаться никого из них не надо, в случае необходимости они перенаправят вас один к другому, определив в чьей более компетенции этот данный случай.

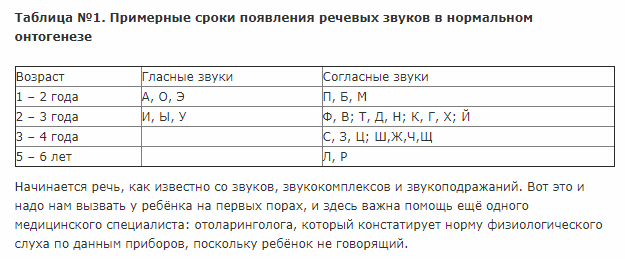

Прежде чем перейти к рассмотрению непосредственно вопросов коррекции (исправления), необходимо понять к какому качеству или состоянию мы стремимся в конечном итоге прийти. А для этого необходимо знать как звукопроизношение развивается в норме (здесь норма языковая – исторически обусловленная совокупность общеупотребительных языковых средств, а также правила их отбора и использования, признаваемые обществом наиболее пригодными в конкретный исторический период).

Становление звукопроизношения в норме речевого развития. В таблице наглядно продемонстрированы сроки появления речевых осознанных в плане коммуникации звуков раннего от 1 года до 3 лет и позднего от 3 до 6 лет онтогенеза.

Логопедическая работа с детьми, имеющими моторную алалию, опирается на онтогенетическую последовательность речевого развития по А.Н. Гвоздеву:

‣однословное предложение;

‣предложение из слов корней;

‣первые формы слов;

‣усвоение флексий;

‣усвоение предлогов;

‣наличие развёрнутой фразовой речи с проблемами в формировании лексики, грамматики, фонетики.

Первый этап логопедической работы соотносится с 1 уровнем ОНР и длится примерно до появления фразовой речи.

Основные задачи:

‣формирование мотивационной основы речевой деятельности;

‣воспитание речевой и психической продуктивной активности ребёнка;

‣развитие импрессивной речи (восприятие и понимание речи) формирование активного словаря, доступного пониманию и воспроизведению;

‣формирование первоначального навыка общения в различных ситуациях (поддержание элементарного диалога);

‣совершенствование неречевых процессов.

Направления работы:

Совершенствование понимания обращённой речи. Необходимо дать знания о глагольных формах, их дифференциации – дотянуть понимание до предикативного уровня.

Расширение импрессивного словаря проводится по лексическим темам «Игрушки», «Части тела и лица», «Предметы обихода», «Животные». Основные приёмы работы – показ, демонстрация, инструкция, вопрос (после знакомства с предметом: «Покажи, где …?»).

Пассивный глагольный словарь должен состоять из названий действий, которые совершают близкие ребёнка и он сам. Обязательно обеспечиваем связь – существительное + глагол. Учим дифференцировать элементарные грамматические формы, понимание вопросов косвенных падежей.

Совершенствование неречевых процессов с помощью выполнения различных невербальных (без использования слов) заданий:

•формирование контрастных величин (большой, маленький, средний);

•обучение ориентировке в пространстве, а позже и во временах года;

•понятие об основных цветах («день одного цвета», «4 бабочки на цветах», «маленький строитель»: 4 домика (треугольники и квадраты), «цветная уборка» (собираем в корзину все предметы одного цвета), «две башни» (2 контрастных цвета), «принеси одежду» (одевание на прогулку: задание принести предмет одежды определённого цвета, называние и одевание), «все цвета радуют» (соревнование, кто больше найдёт в окружении предметов определённого цвета), «светофор» (на красный – стоим, на жёлтый – прыгаем на одной ножке, на зелёный – бегаем), «сортируем игрушки» (соревнование с ребёнком, кто больше наберёт игрушек определённого цвета; 4 коробочки основных цветов), «что бывает зелёным?» (красным, синим, жёлтым) повышенный уровень сложности, «чудо-радуга» (наклеивание на полосы спектра различных предметов соответствующего цвета: бусинки, наклейки, комочки разнофактурной бумаги, мелкие игрушки, цветные пёрышки, кусочки ткани, пробки от пластиковых бутылок, камешки.

•понятие о форме;

•слуховое внимание и восприятие (где колокольчик?);

•совершенствование памяти (чего не стало);

•мыслительные операции (четвёртый лишний, разрезные картинки, доски Сегена);

Активизация речевого подражания начинается с подражания действиям, интонации. Рекомендуется использовать потешки, пальчиковую гимнастику, двигательно-речевые миниатюры.

Формирование доступного активного словаря. Вызываются звукоподражания и аморфные слова. Необходимо при первой же возможности комбинировать слова во фразу. Итог первого этапа: расширение кругозора и представлений об окружающем мире. Умение поддерживать на доступном уровне диалог, первые попытки комбинирования слов, владение элементарным активным словарём.

Использованные источники:

https://sites.google.com/site/logopedonlain/

Ха, а у моего сначала появились формы, потом предложения из корней. И собственно на том пока и садим. Флексии 2 услышала за неделю. Работаем ещё как с онр1. Диалог примитивный ппц( надо работать и работать. Хорошая статья

У нас пока слоги ударные — это слова) и стала некоторые двусложные говорить — Котя, куси (кушать), каси (шкаф), дети (деньги)?

Книги у нас что то типа капи, видимо от копилка) логика есть.

Т9 рехнулся. Деньги

Статья хорошая, но не согласна с тем, что алалия с возрастом только усиливается. Про сенсорную не скажу, лично не сталкивалась. А при моторной алалии есть хорошие шансы выйти к школе в абсолютную норму, если вовремя начать лечение. Тем более что дозревание нервной системы с возрастом этому только помогает.

Это если не заниматься, как пишет логопед тот, дети понимают, что у них ничего не получается и зачастую просто замыкаются в себе, агрессию проявляют. Это она говорила, про 5ти летних?

А, понятно. Да, конечно замыкаются, потому что никто не хочет с ними играть, поскольку остальным детям не интересно с алаликом общаться, он ведь не в состоянии разговаривать на их уровне. Это я с дочкой тоже проходила, был такой период, когда с ней никто в группе не дружил, потому что существовала огромная пропасть в развитии речи.

У моего мужа в карте детской было написано "алалия". Ни на что не повлияло, правда,1 год ходил в логогруппу.

странно, обычно это ТНР, это заметно невооружёным глазом, что ребенок отличается и сильно. В 3 года — это мычит и тыкает пальцем, жестов море, а слов мало, если они вообще есть