АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОТВЕТЫ РОДИТЕЛЕЙ

12 запрещённых форм, шаблонов словесных родительских реакций, которые обижают детей и влияют на дальнейшие отношения.

Помните, что все эти «типичные ответы» противоположность активному слушанию, виду общения, которое в психологии и педагогике считается психологически грамотным.

1. Приказ или команда

«Перестань», «Замолчи», «Спать», «Чтобы больше я этого не слышала», «Убери».

Когда ребёнок «не слушается», не выполняет свои прямые обязанности или нарушает заведённый распорядок дня, часто это означает одно: он хочет быть услышанным в какой-то своей проблеме. А нам, разумеется, и своих проблем хватает.

2. Угрозы и предупреждения

«Если ты будешь делать вот это, то тогда я» ну и прочие фразы вплоть до «Смотри, как бы тебе хуже не было».

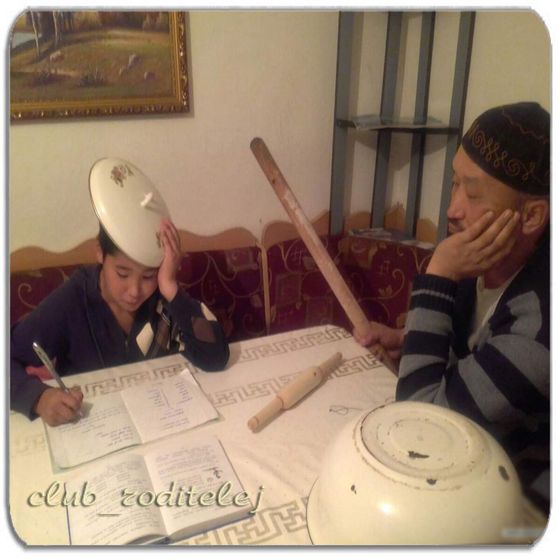

Когда ребёнок чем-то встревожен, угрозы на него не действуют, а ещё больше ожесточают. Он ощущает себя «брошенным в беде» и это заканчивается агрессией в адрес родителей.

3. Лекции о морали, проповеди, нравоучения.

Это все разумные и полезные «религиозно-философские максимы» и истины (часто — совсем уж прописные), которые подаются ребёнку не вовремя. Попытка родителей с важной миной на лице «учить жизни» своего ребенка, переживающего острый приступ «несчастья», опасны тем, что ребёнок становится нигилистом — он начинает тихо ненавидеть «мораль и нравственность» и закончиться это может тем, что ребёнок действительно становится «аморальным» и «безнравственным». Не обесценивайте заповеди добра, бросая их ребёнку под ноги вместо ласки и внимания.

4. Готовые рецепты как поступить, «бесплатные советы».

«А ты пойди и дай ему в морду», «А ты пойди и скажи учительнице», «А ты не дружи с этими людьми», «Я всегда в таких случаях поступала так...»

Интересно, что ребёнок зачастую САМ может прийти к тому же решению, которое и хотел подсказать ему родитель. Но ключевое слово здесь — сам. Однако в некоторых ситуациях совет родителя выглядит беспомощным и жалким и совершенно справедливо отвергается ребёнком с лёту. Не давайте быстрых советов, не разобравшись как следует в ситуации. Вам известны далеко не все обстоятельства, а «выудить» их из ребёнка можно только потратив несколько часов на доверительную беседу…

Но даже узнав все обстоятельства конфликта — не давайте свой совет.

Ребёнок должен сам сформулировать своё окончательное решение.

5. «Логические аргументы»

«Я же говорил, что это будет так-то и так-то потому-то и потому-то»

Все мы знаем, как раздражают нас попытки с помощью безупречной логики доказать нам, что мы поступили глупо. Чьё-то педантичное перечисление аргументов в доказательство того, что мы — идиоты, ещё никого из нас не делало бодрее и увереннее в себе.

Тем не менее, родители любят щеголять «логикой» перед своими нокаутированными жизнью детьми.

6. Критика, доходящая порой до прямых обвинений

Это ситуация, когда что бы ни случилось — виноват Ваш ребёнок. Ребёнок вышел во двор и во дворе его ударил хулиган Петя… Кто виноват? Петя? Это Вы так думаете! А вот, что скажет «типичный родитель»:

«Я сколько раз тебе говорила — не гуляй в этом дворе. Но ты не слушаешь мать, ты шляешься где-то ночами. Тебе наплевать на моё здоровье...»

Сына бросила жена. Кто виноват? Неверная-коварная? Это Вы так думаете!

А вот что говорит типичная мама: «Сколько раз я говорила тебе — зачем она тебе нужна? Но ты не послушался мать...»

7. Похвала

Хоть это звучит странно, но похвала — очень опасная «сладость». Психологи советуют вместо фраз «Ты — молодец», «Ты — красивая», «Ты — умный», «Ты — сильный» говорить… о себе и о своих чувствах. (В психологии этот тип высказывания называется «Я-высказывание»)

Говорите: «Мне было так приятно, когда ты выступал на сцене», «Я так довольна, горжусь, рада»…

Почему?

Дело в том, что похвала — это наркотик. Если ребёнок привыкнет слышать «Ты — молодец», он будет требовать похвалы постоянно, работать «за похвалу», как наркоман — за дозу.

В школе и затем — на работе такие «захваленные» люди вечно напрашиваются на «похвалу», чем, разумеется, раздражают весь коллектив. Они готовы свернуть горы и поджечь тысячу вражеских крепостей, лишь бы услышать: «Ты у нас — молодец». Не делайте ребёнка аддиктом (наркоманом) слова «Умничка». Это очень пошлое слово из лексикона пошлых взаимоотношений.

8. Высмеивание в «педагогических» целях

Некоторые бравые родители любят прекращать детские истерики (как им кажется — невинным) поддразниванием. А ещё своими дразнилками некоторые родители «приучают детей к порядку».

«Вытри сопли — висят до пупа», «Что губу оттопырил — и так большая». «Куда ты такую юбку надела, пугало ты, длиннободылое». Вы такое слышали? А говорили? Семья — это не казарма, и поэтому юмор старшины неуместен в отношении с ребёнком. Не нужно, чтобы ребёнок чувствовал себя в родном доме, как в армии.

9. Интерпретации и «догадки»

Хуже нет, когда кто-то пытается догадаться, почему нам плохо и делает это топорно, грубо и пошло. Здесь плохи оба варианта: и когда родитель «попадает в точку» своей нетактичной догадкой и когда «мажет» далеко мимо истинной причины невесёлого настроения.

Раздражают одинаково оба варианта.

А приводит это всё в итоге — к «замыканию в себе». Хотите потерять своего ребёнка? Продолжайте «догадываться», отчего он пришёл домой такой грустный…

10. Дознание, долбление вопросами, выспрашивание

«Ты всё должна сказать своей матери», «У тебя не должно быть от матери никаких секретов». Так лаской и уговорами, а затем и угрозами родители пытаются «расколоть» своего ребёнка. Но куда им до методов инквизиции? В ответ они получают только наспех сработанную ложь. Именно так дети впервые учатся лгать — ведь не отстанут же. Не отстанут, ей-богу…

11. Неискреннее сочувствие

Что такое искреннее сочувствие? Это готовность слушать ребёнка долго. Готовность полностью оторваться от своих дел и если надо, то поменять планы. Иногда это готовность — долго и терпеливо слушать молчание Вашего ребёнка. А любая неискренняя попытка посочувствовать видна сразу.

12. Ну и, наконец, его величество Юмор

И он бывает вреден, да… Когда ребёнок нуждается в неотложном разбирательстве его проблемы, не стоит отшучиваться от него даже очень остроумным и психотерапевтичным анекдотом.

Впрочем, многое из вышесказанного подходит не только взаимоотношениям родителей и детей.

Тоже соглассна… все таки это наука с детками общаться… Я вот сама по себе психологический человек, люблю поговорить, послушать… с чужими легко в принципе. Работала няней.А вот как со своим будет не знаю… хотелось бы понимать его.

А что можно то тогда?

4. Самое забавное что иногда оказывается что родитель не хотел что бы ребёнок сделал так) сын дал сдачи по совету папы, пришёл другой папа ииоказалось что сын не прав)

8. Друг вожатый бесил тем что чуть что, говорил мальчикам: ну ты баба...

И в остальном всеми пунктами согласна! Отличная статья!